Desvalorização endêmica da educação básica: avanço do neoliberalismo sustenta fenômeno

Depreciação das instituições públicas de ensino desencadeiam outros fenômenos aparentemente desconectados, como a substituição de professores(as) pela tecnologia, uso crescente de plataformas digitais em detrimento dos livros e o avanço da privatização da rede básica

- Detalhes

- Categoria: Destaques

- Acessos: 1271

Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado

Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado

É crescente o número de jovens que demonizam o ensino e o trabalho formais, pautados(as) no discurso de figuras midiáticas com grande alcance nas redes sociais que afirmam, sem respaldo técnico ou científico, que estudar é dispensável e que uma das únicas opções viáveis de sucesso material na vida é o trilhado pelos(as) influencers. Paralelamente, professores(as) enfrentam, além dos baixos salários e cortes de verbas, humilhações diárias dos mais diversos tipos – até mesmo ameaças.

Casos como o da professora de Caxias do Sul, esfaqueada por estudantes do 7.° ano, ou do professor intimidado por estudantes em escola de São Paulo, refletem a substituição do pensamento crítico por opiniões moldadas por algoritmos e tendências, discursos fáceis e envolventes, promovendo uma cultura onde o que importa não é o conteúdo, mas a popularidade de quem o transmite.

Docentes da Unifesp e professores(as) da rede básica pública apontam que, em uma perspectiva global, o avanço da perspectiva neoliberal é a principal causa essa desmoralização da educação básica e da figura do educador. Todos os outros fenômenos que já vivenciamos ou ouvimos falar, como a substituição dos(as) professores(as) pela tecnologia (ou mesmo robôs, como anunciou Bill Gates), o uso crescente de plataformas digitais em detrimento dos livros e o avanço da privatização de escolas da rede básica (ensinos fundamental e médio), insurgem como desdobramentos dessa narrativa ideológica.

A professores são restringidas funções essenciais à sua profissão – letrar, ensinar, transmitir conhecimentos e fomentar o pensamento crítico –, comprometendo a capacidade das instituições de ensino básico e superior de promover transformações sociais profundas, capazes de romper ciclos históricos como os da pobreza, da ignorância e das desigualdades. Paralelamente, inibe-se a atuação da sociedade, enfraquecendo seu protagonismo na construção de uma rede básica de educação verdadeiramente transformadora.

Não nasceu para o mercado

Os sentimentos que a escola desperta em cada pessoa são únicos. Alguns associam a época escolar à amizade, enquanto outros podem lembrar com tristeza dos anos de bullying. Para muitos, a escola pública simboliza o oposto de uma escola privada: carteiras quebradas, falta de água, greve de professores(as) e até “depósito” de crianças. Mas, para outros(as), paira a consciência de que a educação pública de qualidade denota um direito constitucional a ser construído tanto pela sociedade quanto pelo governo. A verdade é que nem as críticas provenientes de todos os lados, tampouco a baixa remuneração dos(as) professores(as), são fenômenos recentes ou isolados. Os dois aspectos estão diretamente atrelados à própria origem da escola e ao que significa de fato a apropriação do conhecimento na sociedade.

Há cerca de 4.000 a.C., quando os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, essa primeira forma de escrita era ensinada em casa, de pai para filho. Séculos depois, na Grécia Antiga (387 a.C.), Platão criou espaços situados nos jardins de Academos, em Atenas, onde eram estudadas disciplinas como filosofia e matemática por meio de questionamentos. Somente na Idade Média, durante o Renascimento, surgiram as escolas nos moldes que conhecemos atualmente, caracterizadas por crianças nas carteiras e professores(as) em sala de aula.

Eram instituições de caridade católicas que ensinavam a ler, escrever e contar. Contudo, transmitiam também as lições do catecismo, e essa conexão da educação com a religião foi um fenômeno que marcou, também, a criação das primeiras universidades. Entre os séculos IX e XIII d.C., surgiu toda uma corrente de produção filosófica a que se denominou Escolástica, marcada por uma intensa valorização cultural e a criação de instituições para disseminação de conhecimentos sobre metafísica e ciências naturais. Alguns/mas dos(as) professores(as) desse novo currículo, apelidados(as) de humanistas, estavam nas ordens religiosas, ensinando em escolas ou universidades.

Mas, já naquela época, o caminho da docência era considerado por muitos(as) professores(as) uma sina, e não uma vocação. No livro História Social do Conhecimento, Peter Burke menciona que “a baixa remuneração geral dos professores nas escolas e universidades, à exceção da de algumas estrelas, principalmente nas escolas de direito, torna fácil entender essa reação. Ensinar oferecia um modo de ganhar a vida com o conhecimento, mas não era uma boa vida”.

Avançando para séculos depois, em 1975, o sociólogo Michel Foucault lançou a primeira versão do livro Vigiar e Punir, onde compara as escolas a prisões. Sua reflexão parte do pressuposto de que a escola exerce um poder disciplinar, valendo-se do papel de detentora do saber, com a finalidade de “docilizar” os indivíduos. Para Foucault, cada pessoa é resultado de uma prática, portanto, a educação institucionalizada funciona como uma instância encarregada de fabricar perfis específicos. Suas ideias embasam o campo da Sociologia da Educação e despertam inúmeras reflexões, ainda hoje, sobre as transformações necessárias nessas instituições para que representem ambientes marcados por uma educação libertadora.

Esses momentos atrelados à história das escolas e universidades revelam os desafios históricos enfrentados por essas instituições de ensino. Hoje, porém, elas encontram uma ofensiva maior ainda: o avanço do neoliberalismo, que veio para colocar a educação a serviço do mercado. Esse movimento é marcado, via de regra, pelo corte de investimentos nas universidades públicas e pelo desmonte do ensino público, visando a privatização dessas instituições e sua transformação em locais de preparação técnica para o mercado e produção de pesquisas que movimentem financiamentos de produtos e serviços pagos.

Medo de um futuro sem emprego

Muitas das ofensivas direcionadas à escola pública que observamos atualmente, por exemplo, representam essa afronta que não possui qualquer compromisso com a formação crítica. Falamos aqui de influencers que têm vendido para crianças e adolescentes a ideia de que é fácil faturar mais de R$100 mil por mês trabalhando sem muito esforço - vendendo pelo celular. O desdém aparece em diversos memes, resumidos em frases do tipo “para ser pobre, estude, faça uma boa faculdade e encontre um ‘bom emprego’. Agora, para ser rico, faça totalmente ao contrário”.

Conforme uma matéria publicada no portal UOL, em janeiro deste ano, crianças que adotam esse discurso mostram ter incorporado a narrativa de superação característico do avanço da perspectiva neoliberal na sociedade. “Falamos, aqui, de uma espécie de capitalismo de cassino, representado pelos bets, mentorias para investimentos e a consequente precarização do mundo do trabalho”, analisa Alexandre Barbosa Pereira, professor adjunto da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH/Unifesp) - Campus Guarulhos. Ele avalia que tal processo é hoje reconhecido como desinstitucionalização do processo de formação dos indivíduos no mundo contemporâneo, com o agravante que visa atingir públicos vulneráveis, como crianças e adolescentes.

O docente da Unifesp pondera que as críticas ao papel da escola na contemporaneidade não estão totalmente equivocadas - do ponto de vista sociológico, pois a escola tem historicamente um legado autoritário. Contudo, esse pensamento foi incorporado indevidamente por grupos conservadores e neoliberais, que historicamente pregam a menor participação possível do Estado na vida dos indivíduos, dando preferência aos setores privados. “É preciso construir um equilíbrio entre a autoridade legítima e a liberdade, conduzindo a uma reflexão maior sobre a importância da formação na escola e na universidade.”

Pereira relembra o sentido original, clássico e mais fundamental da escola: a ideia da escolé - palavra grega de denota ócio. “O ócio é você ter tempo para uma experimentação desinteressada do conhecimento. Então se a gente se apropria desse sentido original, qual foi o papel fundamental que a escola trouxe para a humanidade? Antes, apenas uma nobreza, uma aristocracia, um grupo muito pequeno tinha acesso ao privilégio de ter um tempo desinteressado com o conhecimento. A escola chegou para democratizar esse processo, garantir que todos(as) possam ter acesso à experimentação do patrimônio que as gerações mais velhas acumularam ao longo do tempo, na perspectiva da Matemática, Biologia, Filosofia, Sociologia, das Letras. Então, não pode servir para uma aplicação imediatista e não refletida.”

Contudo, ainda que essa perspectiva filosófica da educação precise e esteja sendo retomada, provocamos o(a) professor(a) quanto a um dos principais gatilhos da desvalorização da escola e da evasão escolar, que é a angústia dos(as) jovens quanto à perspectiva de inserção no mercado após a conclusão do ensino básico. Boa parte, ainda, apenas frequenta as escolas por ser nestes espaços em que, muitas vezes, acontece a principal refeição do dia. A promessa de um futuro melhor ainda é o principal argumento de muitas famílias para que os(as) estudantes acordem cedo e encarem de oito a nove horas de escola, todos os dias. E não está equivocado.

“Há uma evidente escassez de professores(as) com a formação adequada, configurando uma crise global, atrelada aos baixos salários e a retirada de direitos, como a aposentadoria integral. Em Portugal e em outros países europeus, por exemplo, já faltam professores(as) nas escolas.” Ele menciona um estudo recente da Edulog que revelou uma emergência: as escolas terão falta de professores(as) com habilitação profissional a praticamente todas as disciplinas dentro de seis anos, caso não sejam tomadas medidas estruturais.

Além da expectativa de inserção no mercado, corre-se ainda o risco de pensar que a escola tem que ser entretenimento de massa. O(a) professor(a) não tem que ser um(a) animador(a) de auditório, nem um(a) youtuber, muito menos um(a) influencer. Quando a escola exige essa atuação dos docentes, enfraquece ainda mais a instituição. Quando os(as) jovens não encontram na sala de aula o entretenimento que encontram nas redes sociais, somam essa frustração à decepção ocasionada por um mercado excludente. Formar estudantes implica em ensiná-los a diferenciar notícias de fake news, e não adotar tecnologias em sala de aula de forma desmedida”, afirma Pereira.

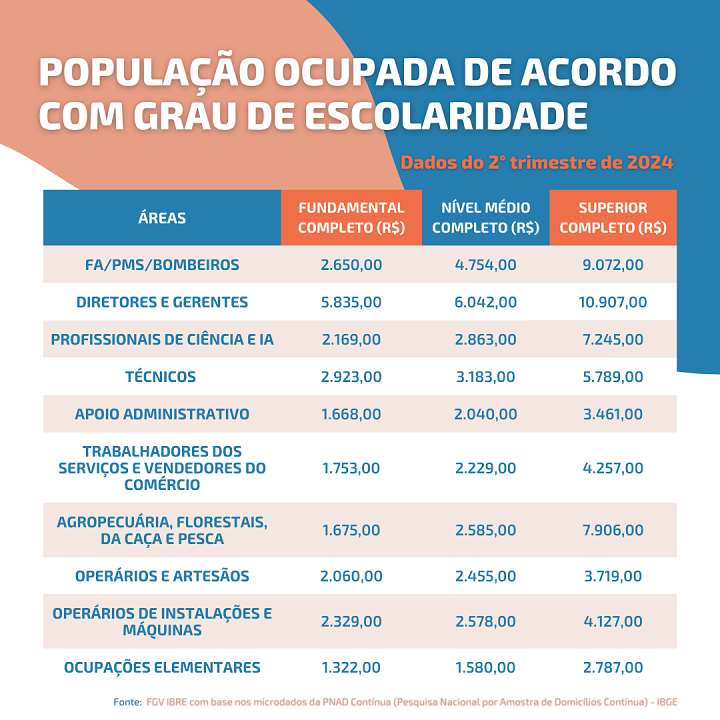

No nível superior, a realidade é a mesma. A formação ainda é a principal responsável pelo aumento de renda da população. Uma recente pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) revelou que trabalhadores(as) com ensino superior ganham mais que o dobro de profissionais menos escolarizados. Somente no segundo trimestre de 2024, o ganho salarial de quem tinha ensino superior completo era 126% maior do que de pessoas com ensino médio ou superior incompleto. O desafio reside na capacidade dos governos de empreender políticas públicas que incentivem a permanência dos(as) jovens tanto na escola quanto na universidade.

Marcos Xavier, docente do Instituto das Cidades (IC/Unifesp) - Campus Zona Leste, também revela o poder corrosivo desses discursos, apontados por Pereira, para quem busca uma universidade. Envolvido em pesquisas sobre reestruturação urbana e regional frente à globalização e circuitos espaciais da economia urbana, Xavier reforça que o ensino superior (sobretudo o público) não foi criado para responder às demandas do mercado de trabalho. “Ela não precisa ser instrumental, mas deve fornecer suporte, corpo cultural e habilidades que você vai poder aplicar na profissão escolhida.”

O docente situa as instituições públicas de ensino superior em um lugar de molde às exigências do mercado, em resposta às demandas por inovação social. “Arrisco dizer que a universidade pública não pode ficar parada no tempo, nem renunciar ao seu papel de formação crítica. Aqui incentivamos o livre pensar científico em todos os campos, e isso inclui os campos tecnológicos ditados pelo mercado.” Nesse sentido, para ele, é fundamental que a universidade seja pública e assuma esse lugar de independência. Com isso, cada graduando(a) ou pós-graduando(a) pode contar com uma formação substancial que permita fazer escolhas na vida, e ter acesso à educação é muito mais sobre poder tomar decisões. “Entregamos para a sociedade o que se espera, de acordo com nossa função social: produzir conhecimento e formar cidadãos(ãs) críticos(as) e solidários(as).”

Realidade no chão da escola

O ataque às instituições estende-se, é claro, aos(às) professores(as), que enfrentam diariamente situações que os desafiam a ensinar, manter a saúde mental e, por vezes, a própria integridade física. Dois casos recentes, o da professora de Caxias do Sul esfaqueada por estudantes do 7.° ano e o do aluno que intimida um professor em sala de aula em uma escola estadual de São Paulo, revelam o desrespeito a que esses(as) profissionais se submetem diariamente por falta de entendimento de seu papel social.

Rodrigo Gomes Abreu, doutorando na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE/USP), afirma que, desde 2018, atua como professor das séries iniciais nas escolas do município de São Paulo e já ouviu de um tudo, desde ser chamado de “velho” a estudantes gritando com ele e seus colegas de profissão. “Uma vez um aluno quando eu fui fazer uma substituição simplesmente me chamou de velho e que não gostaria de ter minha presença naquele momento.”

Gisele da Silva Soares, doutoranda em Educação Física, mestre em Educação e coordenadora pedagógica em uma creche do município de Santo André, assegura que as crianças sempre valorizaram muito seu trabalho com carinho e palavras afetuosas, embora pareçam não entender que se trata de um trabalho. “Muitos deduzem que estamos na sala de aula por ser um hobby.” Ela avalia que a desvalorização maior vem das famílias, que frequentemente tentam tirar a legitimidade do profissional que trabalha na educação, interferindo nas decisões dos(as) professores(as) e no próprio pedagógico. "Nesses 23 anos na educação, percebi essa desconfiança".

“Já passei por situações de discriminação na própria escola, quando trabalhei as temáticas da capoeira e cultura africana. As crianças queriam participar, mas algumas famílias - por serem de religiões evangélicas, tentaram interferir no conteúdo abordado nas aulas e pediram para as crianças não participarem quando fossem realizadas as atividades relacionadas ao tema”, lamenta Gisele. Ela conta, ainda, que trabalhou a yoga na época da pandemia, e quando contava a história de como surgiu e o que significa a prática, novamente surgia a discriminação e as famílias não queriam que as crianças participassem.

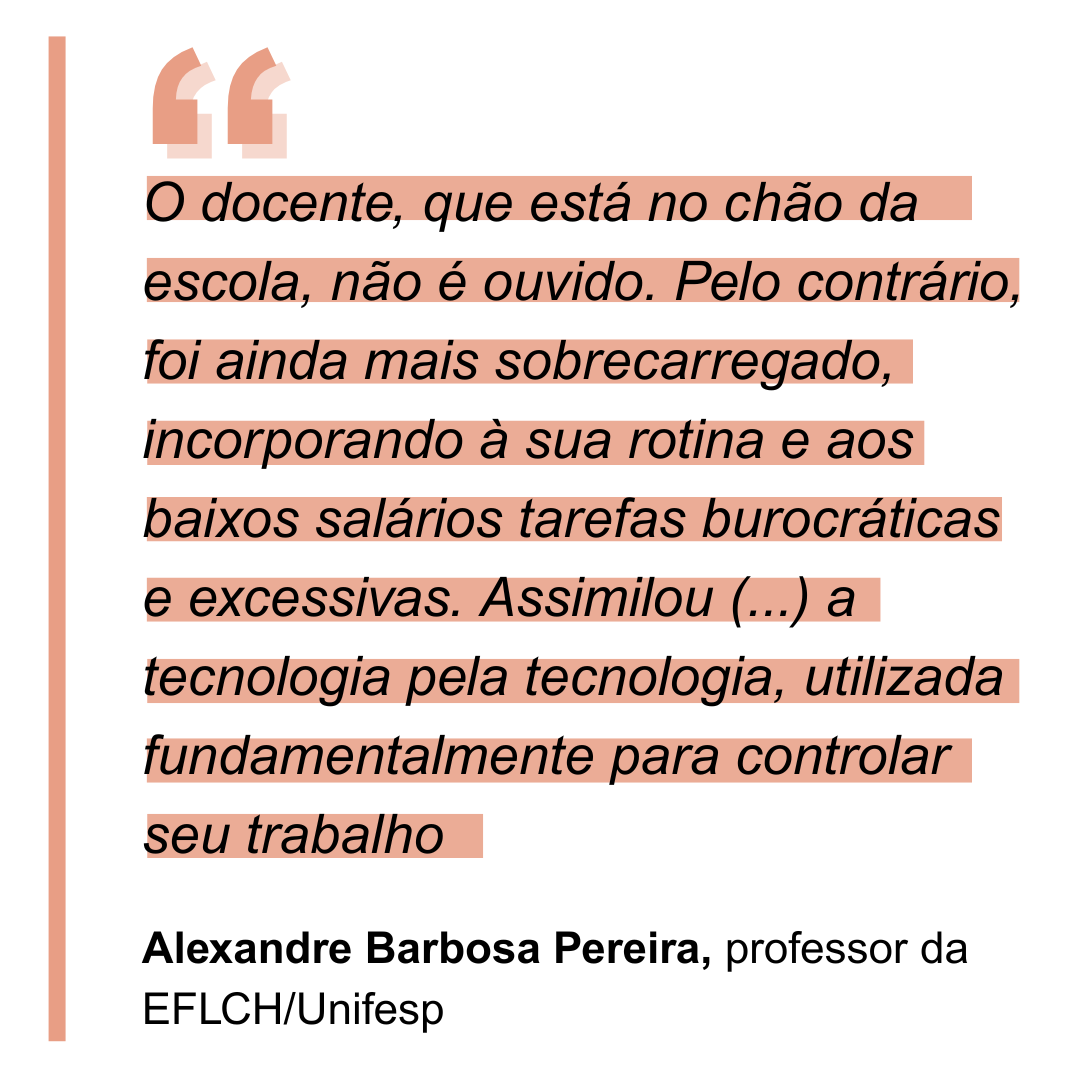

Para Barbosa, da Unifesp, a reforma do ensino médio é um dos sintomas alarmantes dessa derrocada, agravada pela exclusão dos(as) professores(as) dos processos de decisão. “O(a) docente, que está no chão da escola, não é ouvido(a). Pelo contrário, foi ainda mais sobrecarregado(a), incorporando à sua rotina e aos baixos salários tarefas burocráticas e excessivas. Assimilou em seu cotidiano a tecnologia pela tecnologia, utilizada fundamentalmente para controlar seu trabalho”.

Seguindo pela esteira otimista, ainda que a precariedade tenha sido institucionalizada, a escola pública ainda tem espaço para respirar, crescer e se consolidar enquanto um lugar de preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Há um medo consolidado de que a educação pública ofereça menos qualidade e faça vista grossa para a violência entre os estudantes. Esse último caso, uma ponderação necessária, trata-se de um problema multifatorial e endêmico, que afeta também as escolas particulares - como problematizado pela série Adolescência (2025).

"Os problemas muitas vezes são encobertos, e crianças com comportamentos 'problemáticos' são gentilmente afastadas, afinal, ali são clientes e a instituição depende tanto de manter a imagem quanto da receita das matrículas", pontua Andrea Cabarantes Soto, imigrante, mãe de um estudante da escola estadual Paulo Rossi (zona sul de São Paulo) e cofundadora da Equipe de Base Warmis, em um artigo se sua autoria publicado na Brasil de Fato, em 2024. "Quando se fala de escola pública, a classe média tem medo. Medo de quê? Medo de que seus filhos percam contatos? De que percam conteúdo? Somos ensinados a acreditar que nossos filhos não terão sucesso na vida se não deixarmos alguma herança tangível para eles, por exemplo, uma propriedade. Mas por que acreditamos que herdar o conhecimento, especialmente o da vida – de como são as coisas e as pessoas – é menos válido?".